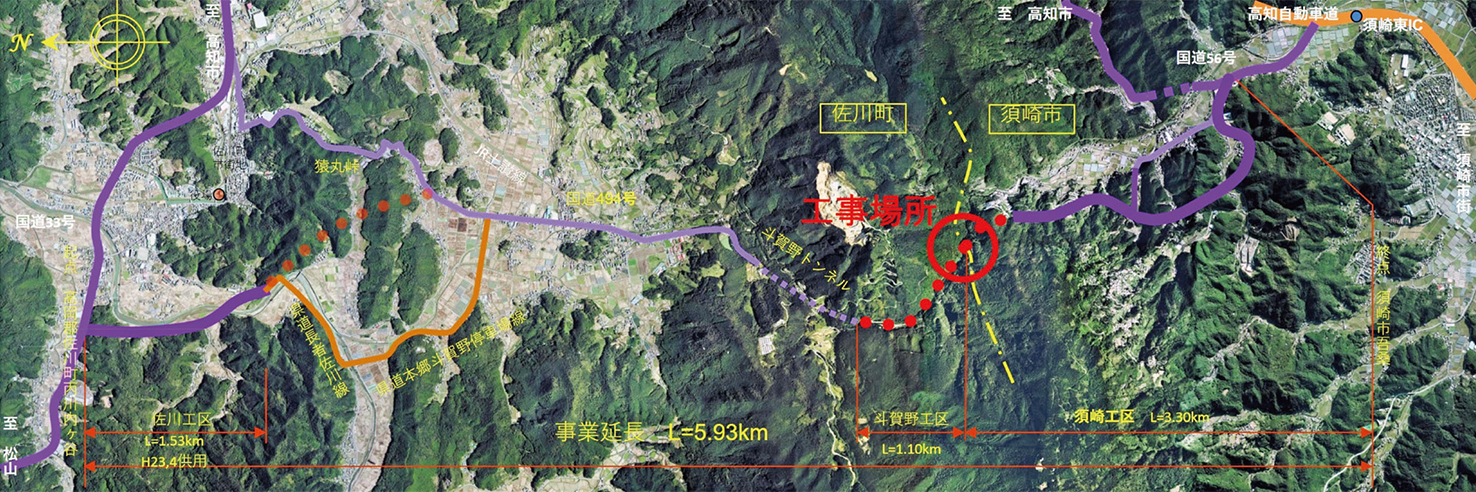

一般国道494号佐川~吾桑バイパスは、国道33号と56号を結び、四国横断自動車道須崎東インターチェンジや重要港湾・須崎港にアクセスする重要な路線である。このバイパスの整備は、高知県中西部への物流や交流を活発にし、地域振興を促すことが期待されている。

当該工事場所は、佐川町と須崎市との境に位置する佐川町側(越知事務所管内)である。(図1)

図1 |

| 施工延長 | L=44.8m |

|---|---|

| A 2 橋台(逆T式橋台) | N= 1 基 |

| 深礎杭 | N= 4 本 |

| 補強土壁工 | A=182m2 |

| 軽量盛土工 | V=259m3 |

| 土留・仮締切工 | 1 式 |

図2

図3

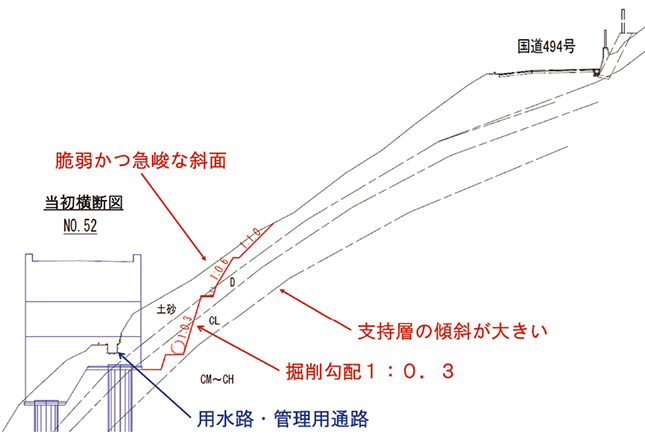

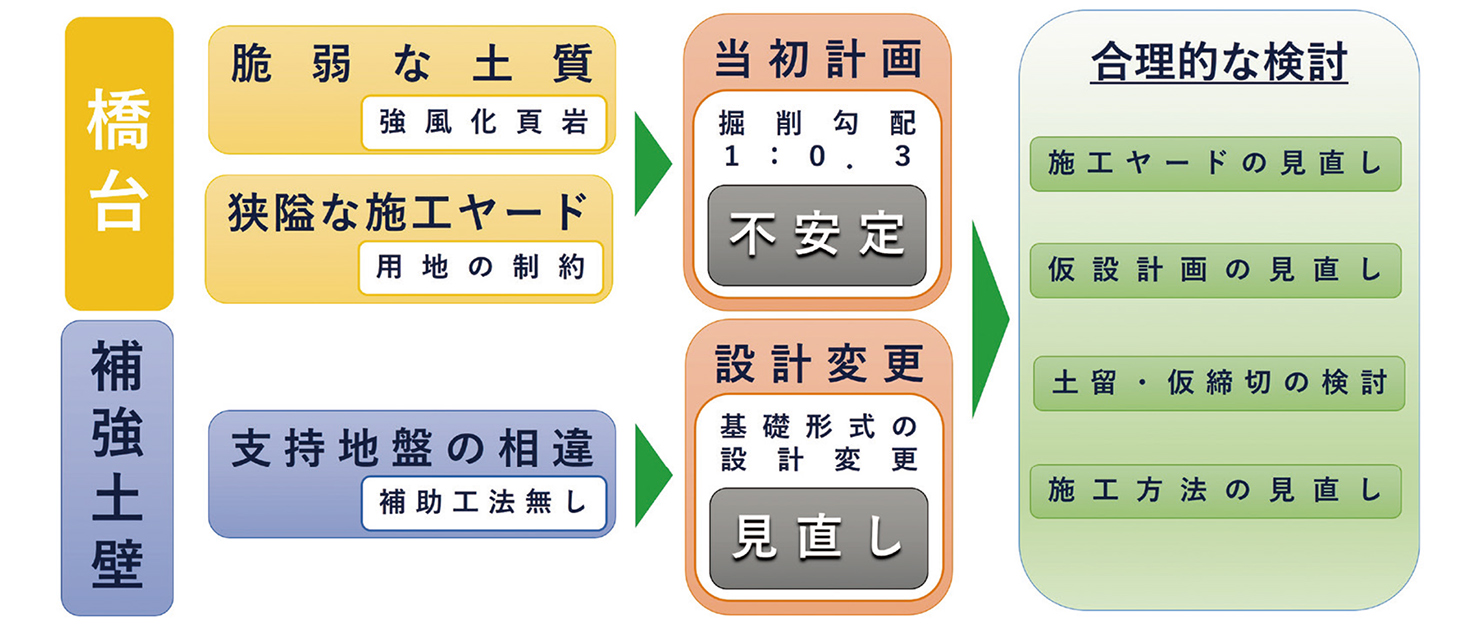

橋台の施工では、地山の形状や地質が想定と相違したため、工法等の検討に不測の日数を要し、大幅な設計変更となった。しかし、当初の施工方法や計画では工期内での完成が困難であることから、この対策に仮設計画や施工方法などの検討が求められた。

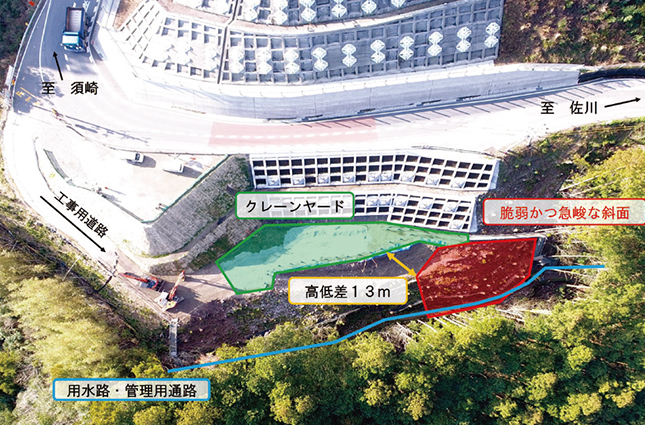

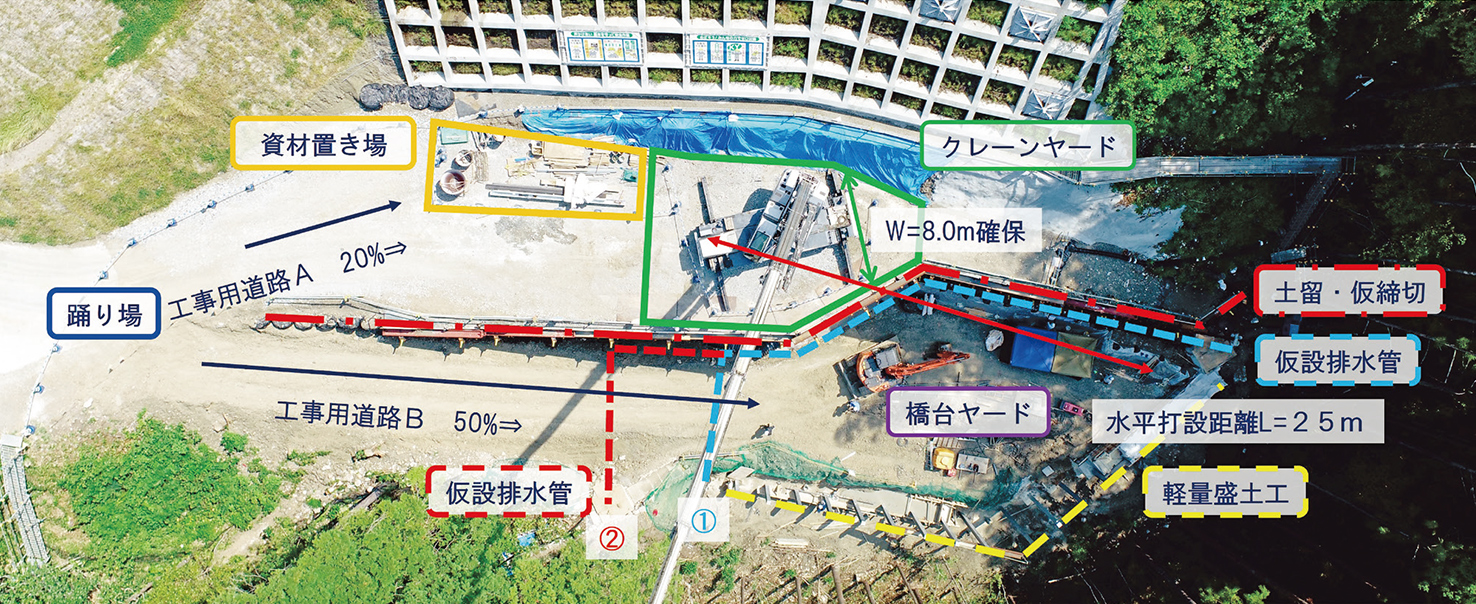

地山土質が脆弱なため、土留・仮締切を設置した掘削作業に変更し、また狭隘な現場条件であることからクレーンヤード(以下、ヤード)の計画が大きく作業に影響すると判断され、下記条件を満たす検討を行っ た。(図4)

図4 |

1. 作業半径20m・定格総荷重2.0tの能力を必要とし、25t吊クレーンの設置が可能。

2. バックヤードに資材置き場(10m×20m)が確保できる

3. コンクリートポンプ車(100m3/h, 水平打設距離25m)の配置ができる

これらを検討した結果、土留・仮締切の設置ラインや工事用道路A(勾配20%)の最適な配置を計画した。また橋台の施工に際し、踊り場から橋台ヤードまで高低差が13mあることや用水路の付替え位置を①から②へ移設させ、仮設管による埋設と敷鉄板での養生を行い、重機が走行可能な工事用道路B(勾配50%)を計画した。土砂の搬出については、橋台ヤードから直接搬出できないため、踊り場まで不整地運搬車で運び、ダンプトラックに積み替え搬出する計画とした。(図5)

図5 |

軽量盛土の支柱建込については、当初は、ラフテレーンクレーンでのダウンザホールハンマ掘削後に、建て込む計画であったが、狭隘な現場条件なため十分なクレーンヤードが確保できず、大型土のうと盛土によるヤード作りや作業構台設置後に大口径ボーリングマシンで掘削することを検討した。しかし、経済性や工程的に劣るため、支柱の掘削、材料の吊り込みや建込みの一連の作業を1台の機械で施工が可能な「リーダー レス工法」を採用することとした。(図6)

狭隘かつ高低差のある施工条件で、各構造物の仮設計画を作成し、それらを合理的に検討した結果、どの作業でも手戻り・手待ちなども無く効率的に施工ができた。また施工範囲の端部で特に条件の悪い軽量盛土の支柱建込では、多数の機械を搬入することなく施工でき、作業員と機械との接触等の危険性を回避できた。さらに施工能力が高いことや施工ヤードの設置・撤去が不要であったことから、約30日の工期短縮が図れ、工期内完成に大きな役割を果たし、無事故・無災害で施工できた。(図7)

図6 |

図7 |

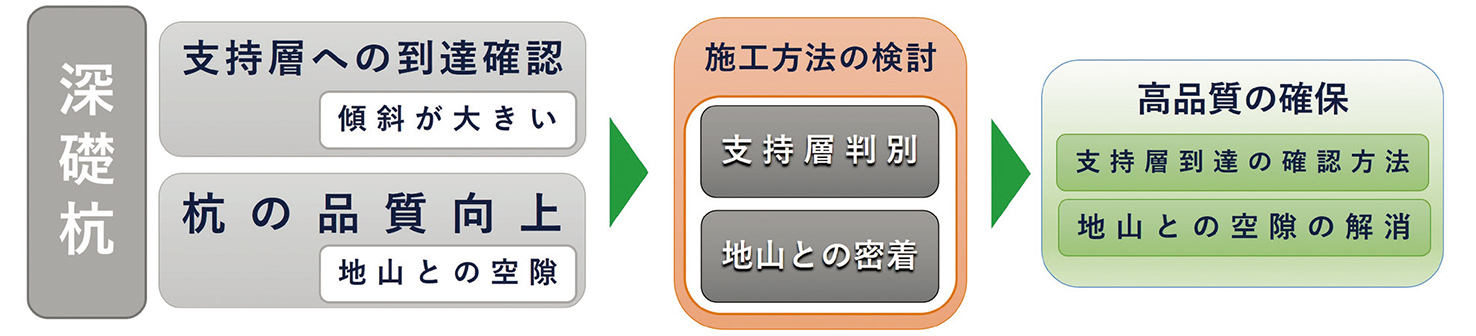

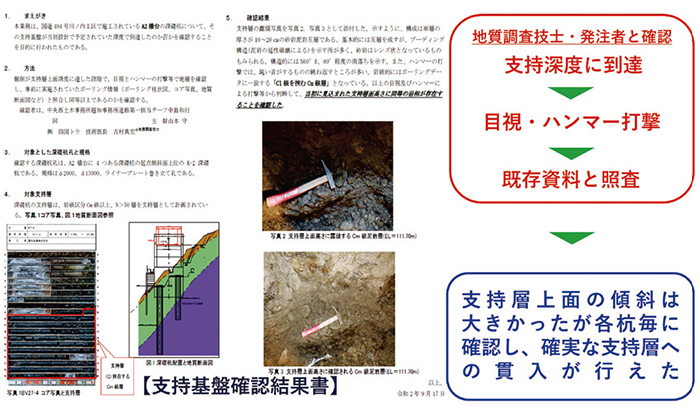

深礎杭の支持層の確認は、深度に到達した段階で、実施済みのボーリング情報(柱状図、コア写真、断面図など)をもとに地質を目視・ハンマー打撃で確認し、同等以上であるかを地質調査技士および発注者と確認した。支持層上面の傾斜は大きかったが、杭ごとに確認を行うことにより、確実な支持層への貫入が行えた。(図8)(図9)

図8 |

図9 |

図10 |

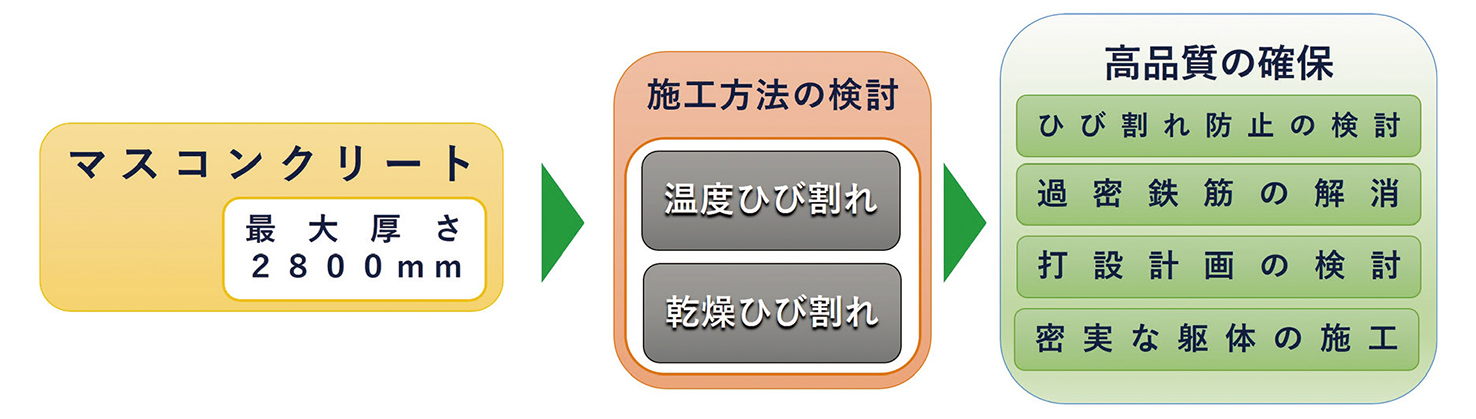

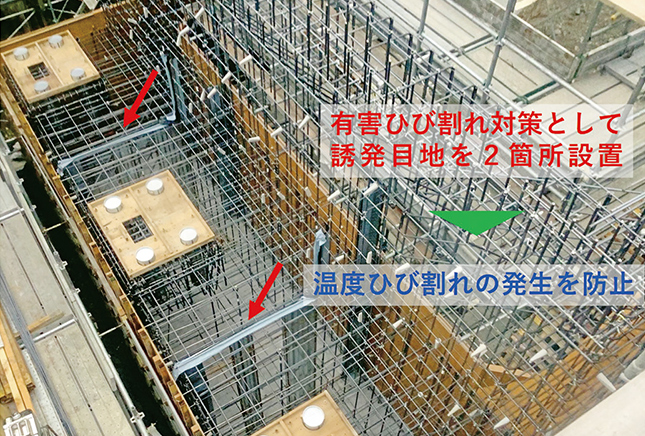

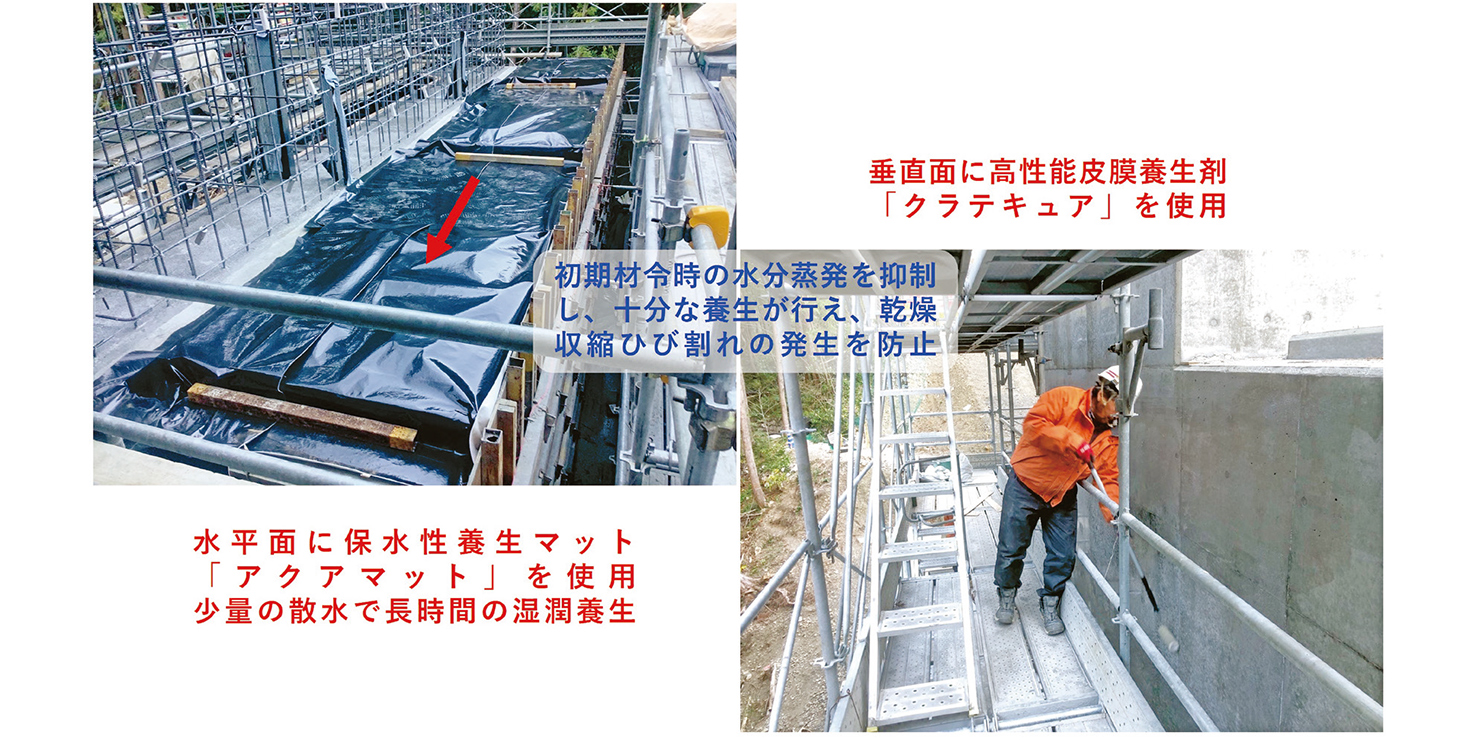

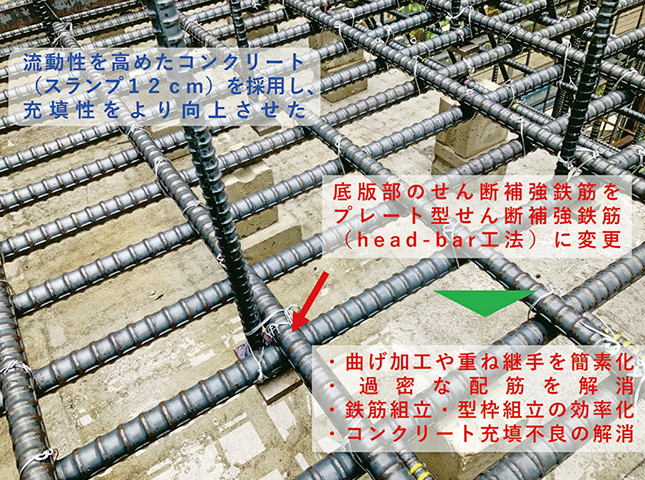

橋台躯体は、マスコンクリートとなることから、高い品質を確保するために重要構造物としての施工が求められた。(図11)

図11 |

図12 |

図13

図14 |

図15

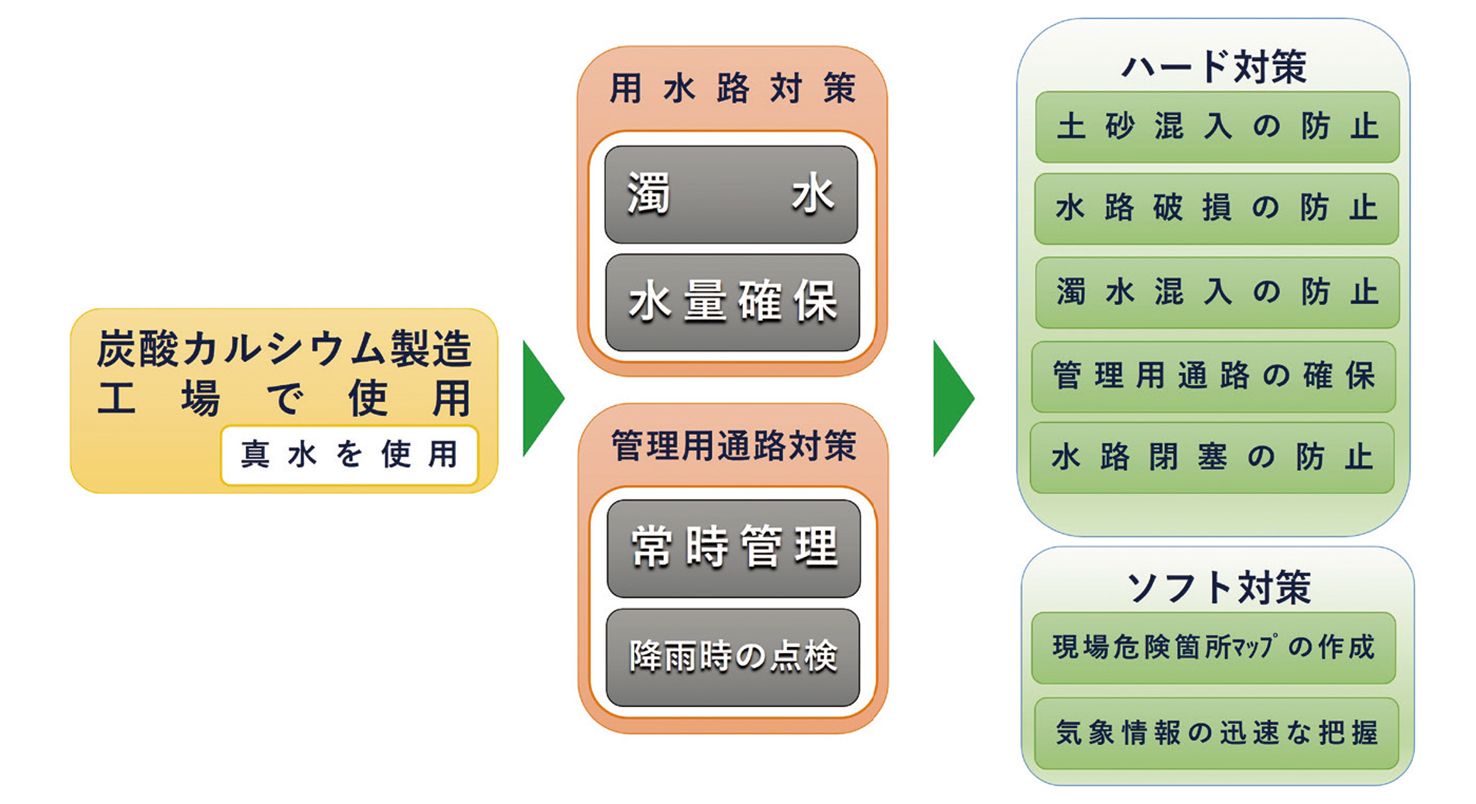

①ハード対策

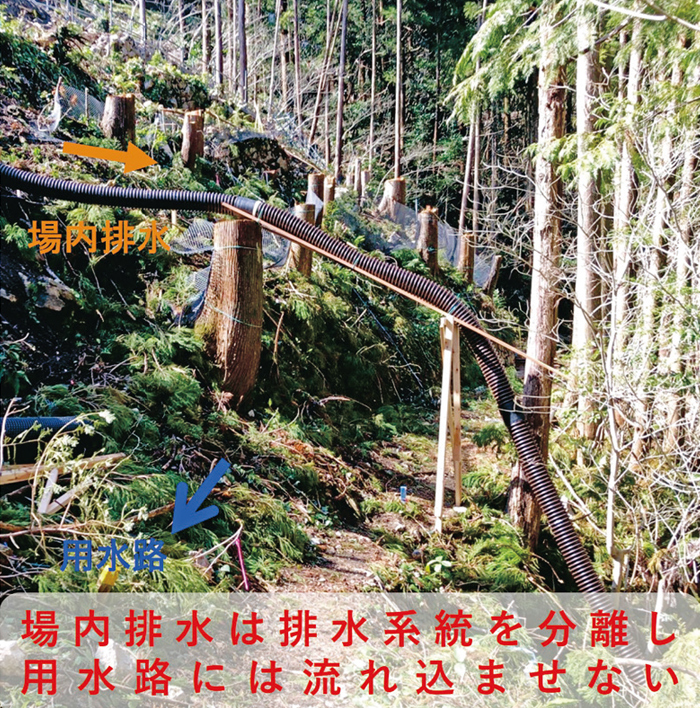

炭酸カルシウム製造工場で使用される用水路の付け替え時において、土砂等の混入による濁水発生や水量の減少が操業に大きく影響を与えることが懸念され、これについての対策が課題となった。(図16)

図16 |

図17 |

図18 |

図19 |

|

図21

用水路の重要性を作業員への周知徹底し、掘削 作業中は落石などの無いように丁寧な作業を行 い、土砂等の混入や濁水、水路の閉塞、水量の減 少などの発生を防ぐことができた。管理用通路が 常時使用できることで、降雨時でも、事前の対策 や対応が迅速に行えた。

図20

図22

②ソフト対策

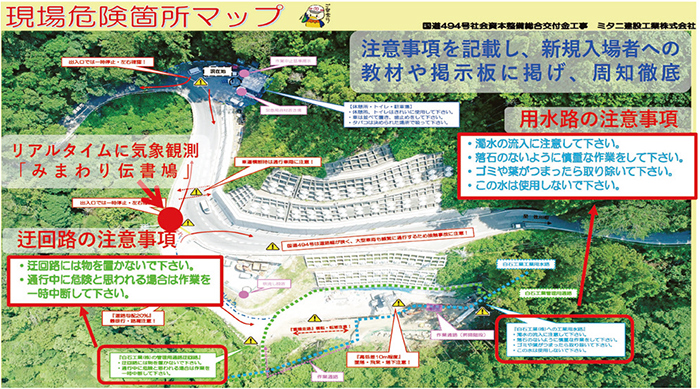

用水路や管理用通路の注意事項を「現場危険箇所マップ」に明示し、新規入場者の教育や掲示板に掲げることにより、作業員へ周知徹底に取り組んだ。(図23)さらに現場に「みまわり伝書鳩」を設置し、気象情報をリアルタイムに収集・活用し、降雨前の点検、降雨中のパトロールや降雨後の点検を迅速にできるよう取 り組んだ。(図24)

これらの取組みにより、工事期間中、工業用水の利用者からの苦情は一切無かった。

図23 |

図24 |

図25

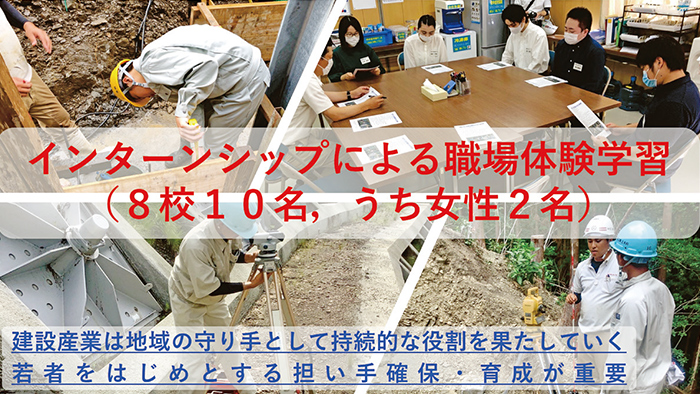

さらに、女性目線でのパトロールを定期的に行い、現場の安全対策や作業環境の改善に取り組んだ。女性目線での「気づき」により、事務所・休憩所や現場において、安全・快適に働けるようなアドバイスを行い、環境改善が図れた。これらを社内で情報共有、フィードバックすることにより、他の現場環境の改善に寄与した。(図26)

図26 |

図27